Journal

サン・クロレラの取り組みや

サポートするアスリートたちのTOPICS。

Find out about Sun Chlorella's corporate activities and sponsored athletes

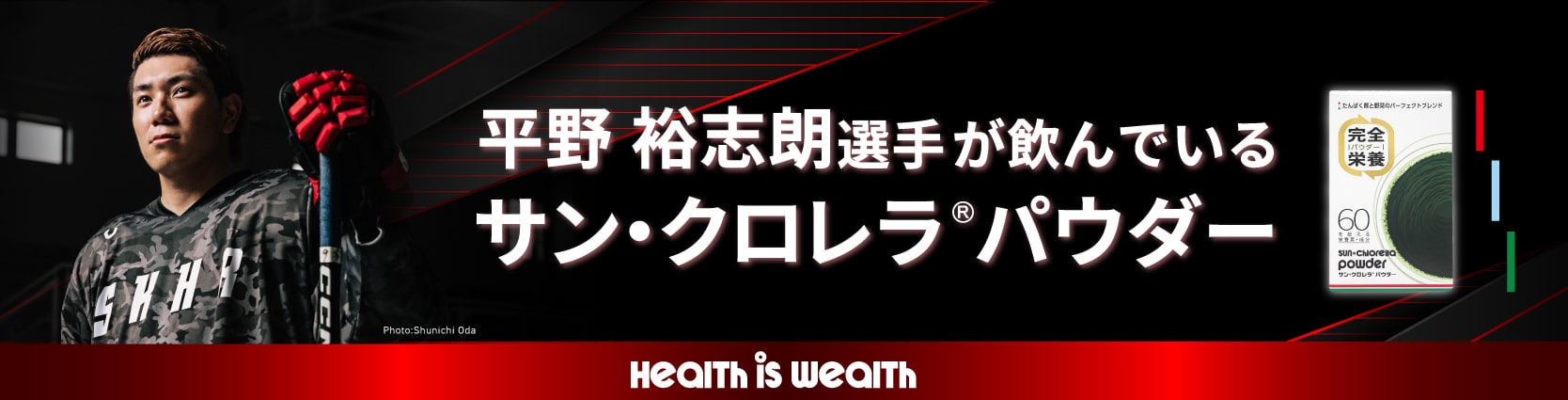

平野裕志朗

プロアイスホッケープレーヤー/デュッセルドルフEG

昨シーズンから主戦場を、北米大陸からヨーロッパ大陸へと移した平野裕志朗選手。来シーズンからは、ドイツの古豪・デュッセルドルフEGの「救世主」となるべく移籍することが決まっている。選手として新たなステージでの戦いへとチャレンジする彼にとって、もうひとつより大きなフィールドでの挑戦に取り組んでいる。それが若手の育成や子どもたちへの指導、そしてアイスホッケー界全体の活性化に向けたさまざまな面からの環境づくりだった。

海外チーム所属選手として初めて選手会に加入し、副会長の従籍を担うなど、選手個人としての枠を大きく飛び越え、日本アイスホッケーに貢献する立場となった平野選手。いま彼が感じている日本の課題と、その解決のために実践している取り組み、今後の展望などについて伺った。

アイスホッケーに出会うキッカケづくりとしてイベントを主催。

長きにわたってアイスホッケーの本場アメリカやカナダでプレーし、日本アイスホッケー界を牽引する存在としての役割を担ってきた平野裕志朗選手。昨年は北米から拠点をヨーロッパに移し、さらには日本代表でもチームリーダーとしての役割も果たしてきた。しかし、彼の活躍するフィールドはそれだけにはとどまらない。オフシーズンには日本各地でアイスホッケー教室を開催。アイスホッケーのスポーツ人口を増やし、その裾野を拡大するための活動にも精力的に取り組んでいる。そのひとつが去る6月7日、8日に福岡県のオーヴィジョンアイスアリーナ福岡で開催された「氷刃の乱 2025」だ。日本代表を含む国内外のトッププレーヤーが一堂に会し、3対3形式でゲームを行う史上初の大会だ。この大会を語るうえで特筆すべきポイントは、平野選手がプレーヤーとして参加しているだけではなく、主催者として大会の企画から実施、運営にまで携わっていることだろう。

平野「2019年からずっと子どもたちのためのアイスホッケースクールをやってきた、この福岡の地で開催できたことも特別だったなと感じています。また、これまでアイスホッケーなんていちども見たことのないような人が観戦してくれて『こんなにおもしろいスポーツがあるのか!』っていって喜んでくれたのが、なによりうれしかったです。来年ももちろんやることが決まっているんですけど、今回の成功は福岡県のスポーツ局はじめ行政や企業、団体などみんなが動いてくれたおかげだし、その結果として福岡全体で盛り上げようという機運が生まれた。ぼくとしては、それがなによりの成果だと思っています」

一時はリンク閉館の危機を迎えたオーヴィジョンアイスアリーナ福岡。地元企業の協力や全国からの署名活動、クラウドファンディングなどを経て、閉鎖の危機を乗り越えた。そのプロセスに関わったひとりとして、なにか恩返しができないか。そうした経緯もあって第一回の開催場所を福岡にしたのだった。現役のプレーヤーだからこそ、子どもたちに伝えられることがある。ジュニア世代の競技人口が減ってきているなか、オフシーズンの時間をただ自分のトレーニングだけに使うのではなく、アイスホッケーという競技自体の発展に寄与できることをやりたい。そうした思いが彼を新しい大会の主催者になるというチャレンジへと突き動かす強い動機になっていた。

まずやるべきは、リンクを増やし、指導者の質を上げること。

弱冠20歳でアイスホッケー日本代表に選ばれ、その後もアイスホッケーの本場である北米リーグで活躍するなど、若いころからつねに日本アイスホッケー界をリードしてきた平野選手も、いよいよ30歳を迎える。中堅からベテランと呼ばれるような年齢に達し、キャリアの節目を迎えつつあるなかで、前編でも少し触れたが、自身の役割にも変化を感じていた。

NHLシカゴ・ブラックホークスのルーキーキャンプに初めて参加し、日本代表にも選ばれた20歳のころからこれまでの10年間、どちらかといえば自分がNHLはじめ北米リーグで活躍することが、日本のアイスホッケーの未来のためになると、がむしゃらに自身のキャリアアップに努めてきた。もちろんその間にも日本代表はじめ日本のアイスホッケー界への提言などは行ってきてはいるが、それもあくまで選手としての立場でできることだったと振り返る。しかし年齢を重ねるとともに、自分自身が軸になって変えていかなきゃいけない、という責任感を強く持つようになったという。それは危機感の表れでもあった。シーズンオフに日本に帰ってくるたび、選手や連盟の人はもちろん、企業や団体、行財政界にいたるまで、さまざまな人と語り合い、アイスホッケーというスポーツをどうやって盛り上げていくのか?そのために自分になにができるのか?

平野「ちょっと傲慢な言い方になるかもしれませんが『平野がいないとホッケー界は変わらない』って言われるような存在になりたい。そのくらいの覚悟で自分がいまできることはすべてやらなければ、という思いを持っているという意味です。もちろんこれまでも2年前に声明を出すなど、選手としてできることは精一杯やってきたつもりです。しかしいまその領域が着実に広がってきています。たとえばこれまで海外チームに所属する選手は日本の選手会に入れなかったんですけど、今回正式に選手会に加入し、しかも副会長にも任命いただけたことで、選手個人としてではなく団体の代表としてアイスホッケー連盟と話し合いができる環境になりました。これだけでも大きな進歩だと思います」

平野選手は日本のアイスホッケーの直近の課題として、圧倒的にリンクが少ないことをあげる。そもそもリンクがなければアイスホッケーとファンの接点がないからだ。ではリンクを増やすためにはどうすればいいのか?プロリーグの発展とチーム数の拡大、そしてやはりジュニア世代の人口の増加などが必須となる。バスケットボールやバレーボールなど、近年になって盛り上がりを生み出している他のスポーツの事例なども参考にしながら、次世代への道を開くことが自分の責任と役割なのかなと感じていると話す。

そのうえで、それを実現していくためにもっとも優先すべきことは具体的になんなのか?と尋ねてみた。

平野「まずは指導者のレベルを上げないといけない。アイスホッケーのジュニア世代のチームというのはその多くが、メインコーチが数人で指導していて、あとは親御さんなど素人が手伝っているというのが現状です。もしかしたら将来トッププロになるようなポテンシャルを持っている子がいたとしても、そういった環境ではたしてきちんと育てられるのか。そこは疑問があります。その子の可能性や将来の人生を潰してしまっていいのか?そこまでの覚悟を持ってあなたはリンクに立って彼ら彼女らに教えていますか?厳しい話ではあるけど、ぼくはずっとそれを問い続けてきました。そうした指導者の意識の部分ですでにアメリカやカナダに大きく水を開けられている。まずはそこから変えていかないといけないと思っています」

いまできることとして平野選手は、自らのコネクションを活かして海外からコーチを招聘し、ジュニアチームのスタッフやコーチ陣、さらには親御さんに向けて、直接話す機会を設けることで、世界の最先端の情報を伝え、啓蒙していくための環境整備に取り組んでいる。そしてそれは、遠い将来、いずれはプロからジュニアまで直結したクラブチームがいくつも生まれてくるという理想への第一歩になればと締めくくった。

日本にアイスホッケー文化を根付かせるために、いまできること。

30歳という成熟のときを迎え、プレーで引っ張るだけではなく、次の世代のための環境づくりにまでその活動のフィールドを広げてきた平野裕志朗選手。北米やヨーロッパに負けないアイスホッケー文化を根付かせたい。そう願う彼だけに、子どもたちに求める資質もハイレベルだ。その資質について平野選手はたった一言「欲しがれ」という言葉で表現した。

平野「やっぱりプロの選手になりたいんだったら、自ら求める気持ちと行動を示してほしいんです。スクールでもいいし、イベントやこないだみたいな大会でもいい。とにかくプロのプレーヤーに会える場所に行って、直接プレーを見たり、話を聞いたりする。その積極性は求めたいですね。受け取る側にその強い気持ちがないと、いくら環境を整えても意味はないと思います。技術面でもメンタル面でもなんでもいい。この子は知りたがっている、助けを求めている、上手くなりたいと思っている。それが伝わったら教える側の熱意も高まります。だからそういう意味で『欲しがる』。その気持ちを強く持ってほしいですね」

平野選手のような海外で活躍するプロのトッププレーヤーを前にすると、つい「こんな質問をするのは…」などと遠慮してしまいがちだ。しかし彼は「臆することなく、どんどん質問してほしいし、質問できる場所にも積極的に足を運んでほしい」と話す。そうした平野選手の切実な思いは、やはりふだん海外で戦っているため、なかなか日本でファンと交流したり、直接プレーを見てもらったりする機会がないことにも起因しているという。それゆえにオフに日本に帰ってきて、スクールやイベントなどでファンの人たちから「応援してます」「試合見てます」と声をかけてもらえることは、ひとりのアスリートとしてファンが思っている以上にうれしいものなのだと語ってくれた。そしてこれからのファンは、ただ応援する―されるの一方通行の関係ではなく、アイスホッケーを日本に根付かせ、より多くの人に楽しんでもらえるスポーツにしていきたいという大きな目標に向かって「ともに戦う」仲間になってほしい。そう平野選手は締めくくった。

これまでのアイスホッケー人生において、つねに「ファーストペンギン」として、日本のアイスホッケーの一歩先の未来を見つめ、リードしてきた平野裕志朗選手。そのセカンドステージは、これまでのような孤独な単独飛行ではなく、志をともにした仲間を大勢従えた大船団による「大航海時代」になるだろう。サン・クロレラも古き良き仲間のひとりとして、これからも彼の歩みをサポートしていきたい。