Journal

サン・クロレラの取り組みや

サポートするアスリートたちのTOPICS。

Find out about Sun Chlorella's corporate activities and sponsored athletes

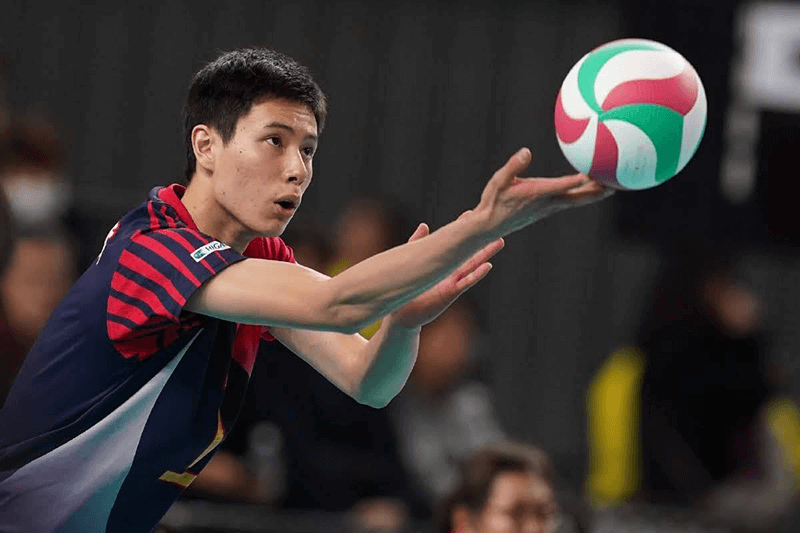

髙橋藍

バレーボールプレーヤー

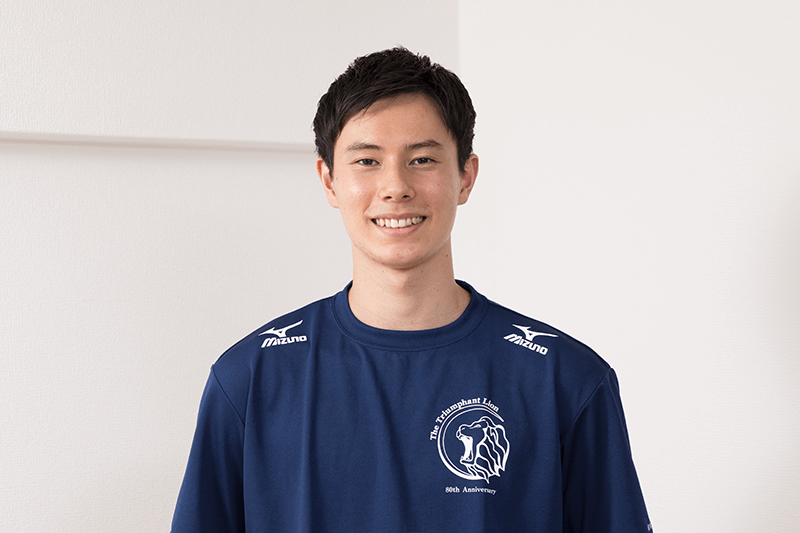

髙橋塁

バレーボールプレーヤー

相手から放たれるサーブをレシーブする。すっと体勢を立て直しコート後方から大きく踏み込むと、両手を上げふわりと宙に舞い、矢のような一打を放つ。2020年1月に行われた春の高校バレー(全国高等学校選手権大会)、通称「春高」に京都府代表として6年ぶりに出場した東山高校のエース髙橋藍選手。高校日本一を決める決勝というひのき舞台で26得点をあげ、アタック決定率64.9%、サーブレシーブ成功率87.5%という驚異的な数字を叩き出す大活躍でチームを初優勝に導き、最優秀選手賞に輝いた。

大会の注目を一身に集めた高校生離れしたプレーとさわやかなルックスは、日本バレーボール界にとって希望の星となる。その高いポテンシャルを評価され、高校生ながら2月に発表された日本代表に、初選出されたのだ。

“春高で優勝する”“日本代表で活躍する”“オリンピックに出場する”。日頃から高い目標を掲げ、それを実現してきた髙橋藍選手。その成長には、競技を始めたころから切磋琢磨してきた兄・塁選手の存在が不可欠だった。兄弟の絆でつづるストーリー。前編は、春高の思い出を軸に今を語る弟・藍選手のインタビュー。(後編はこちら)

6年ぶりの出場で春高バレー初優勝の快挙。エース髙橋藍にとってもターニングポイントに

2020年1月12日に行われた春の高校バレー決勝。日本バレーボール史に新たな1ページが刻まれた。1回戦から失セット0で勝ち進んできた東山高校(京都)が駿台学園(東京)をストレートで退け、完全優勝で飾ったのだ。

「3年生の自分たちとしても初めての春高。しかも、最初で最後の大舞台でした。大会の雰囲気も全然わからないし、長いトーナメントをどうやって戦っていけばいいのか? その要領もわからなかったので、ほんとうに一試合一試合に思いをぶつけていくというか、挑戦者という気持ちで挑みました。

今思えば、1、2年生のときに出場し春高という舞台を知っていてプレッシャーを感じてプレーするよりも、何も知らない分、やりやすかったのかもしれません。一試合一試合経験するごとに、会場や大会の雰囲気にも慣れていってパフォーマンスも上がっていきました」

実は東山高校が春高に出場するのは、6年ぶりのこと。たった1チームのみに与えられる出場権を懸けて戦う京都府は、高校バレー界において全国屈指の激戦区。これまで東山高校の前に壁となって立ちはだかっていた洛南高校は、前回優勝した実力校だ。

両チームは常にライバル関係にある間柄で、2つ上の兄、塁選手(現・日本大学)も含め、春高のコートに立つことができなかった先輩たちはみんな“洛南”の前に、涙をのんできた。そんな先輩たちの思いを背負って戦う東山の選手たちには、「絶対に日本一になる」という決して譲れない決意があったのだ。

2019年度、エース髙橋藍を擁する東山高校は高校男子バレー界をけん引する存在と目されてきた。その期待にたがわぬ活躍で、夏のインターハイでは3位、秋の国体では優勝と確実にステップアップを遂げてきたのだ。

東山高校、悲願の春高優勝へ――。すべての準備は整った。

1月5日に開幕した春の高校バレー。先輩たちの思いを乗せてオレンジのコートに立った東山高校は、初戦から快進撃を続け、決勝までの5試合すべてで全国の強豪チームを相手に1セットも落とすことなく突き進んだ。

「全国大会にいくと、いろいろな相手と戦えるので楽しい。洛南高校は勝たなければいけないライバルなので京都の決勝のほうがプレッシャーを感じました。全国ではそういった気持ちよりもワクワク感のほうが勝りますね」

確かに初めての大舞台のはずなのに、春高のコートに立った髙橋藍選手は、臆する姿は微塵も見せず、毎試合現れる強敵との対戦をひたすら楽しむ、そんな姿が印象的だった。

もちろん、最高の舞台で楽しむための準備はしっかりと積み重ねてきていた。東山高校では、ボールを使った技術練習だけでなく、延べ5日間で6試合という過酷なトーナメント戦を勝ち抜く体力を身につけるためのフィジカルトレーニングも時間をかけて行ってきた。

「決勝でフルセットになった場合を想定し、5セットの中で最初から飛ばしてもその体力を減らさず、いかにいいパフォーマンスができるかというのは課題でした。器具を使ったりサーキットトレーニングを行ったりとメニューはいろいろ。持久力だけではなくスピード、瞬発力を鍛えるトレーニングも行いました。

それまでは、3セットに入ったくらいから体がだんだん疲れてきていましたが、春高のときには、トレーニングや日頃のケアの積み重ねがあり、しっかりと戦える力がついていたのではないかなと思います」

また体力に加えて、バレーボール脳も鍛えられた3年間。東山高校の特徴の一つに“自分たちで考えるバレー”というスタイルがある。豊田充浩監督はもちろん、同校OBでもあり、中央大学監督時代に日本代表でも活躍する石川祐希らを育てた松永理生コーチの指導により、それまでの東山の伝統だった“レシーブとつなぎ”に世界基準の高度な戦術が加わったことも、大輪の花を咲かせるきっかけとなった。

「ただがむしゃらにやるバレーではなく、相手を見て自分たちで戦術を考えるなど工夫しました。結果的に、効率よく相手の的を絞ったりすることができたのだと思います」

決勝では、背水の陣となった駿台学園が2セット目からメンバーをガラリと入れ替える奇襲に出たが、それにも冷静に対応。大型のメンバーがずらりそろう駿台学園との一戦は接戦が予想されていたが、終わってみれば相手に1セットも渡すことなくストレートでの勝利。ウイニングポイントを託された髙橋藍選手のアタックが決まった瞬間、コート中央に駆け寄るチームメイトとともに喜びを爆発させた。

「決勝が終わった直後は優勝した実感は正直ありませんでした。いろいろな方に“おめでとう”と言っていただけて、やっと優勝したんだなあと喜びが込み上げてきました。

あの日から半年以上経過しましたが、今あらためて考えると、自分の人生は春高で逆転したというか、180度変わりました。ほんとうに春高があってよかったなと思っています」

《自分の夢は世界で戦うことです。そのためにはこの大会で見つかった課題を克服してもっと進化していかないとと思います》

決勝戦のあとに行われた記者会見で、力強く語った髙橋藍選手。そしてこの大会での活躍を評価され、日本代表に初めて選出されることになる。

「やっぱり、夢は口に出したほうがいいという話は聞きますし、目標は高いほうがいいと思っています。来年に予定されている東京オリンピックも自分にとっては、ゴールではなく目標の一つです。そのために、自分自身一個ずつ進化していくというか、上達していけば絶対に達成できるはず。毎日“うまくなろう”と、思うその日々の積み重ねが、夢につながるという考えでやっています」

日本代表合宿では、バレーボールを始めた小学生のころ、地元の体育館で兄と二人、興奮しながら応援した清水邦広選手や福澤達哉選手(ともにパナソニック)やイタリアのプロリーグ・セリエAで活躍する石川祐希選手と一緒に練習を行った。

「ふだんの食事の面などから取り組み方が全然違いました。私生活から自分の体に気を遣い、練習前のウォーミングアップからケガしないためにトレーニング的な動きを入れたりと、バレーボールに対する意識が半端なかった。一緒に合宿をさせていただく中で自分の意識がすごく変わりました。ベテランの清水さんや福澤さんにもこれまでの経験談を伺ったり、石川選手に世界のバレーの情報を聞いてすごく刺激になり、これから自分が進んでいく中でのアイディアやヒントをたくさんもらった気がします」

高みを目指し歩みを続ける先輩たちの背中を見ながら、追いつきたいと必死に食らいつく。合宿に参加したことは髙橋藍選手にとってまた一つ大きな分岐点となった。

ジュニア時代に磨かれたレシーブを武器に新たなフィールドでの活躍を誓う

髙橋藍選手の魅力は高い攻撃力はもちろん、守備力にもたけるバランスのよさがある。兄の影響で小学校から始めたバレーボール。最初は背が低かったこともありレシーブ練習ばかりしていたという。中学校に入っても身長は伸びず、兄がエースを務めたチームでレシーブ専門のリベロとしてプレーしたこともあった。

「小学校のころはずっとレシーブ、自分にとってバレーボールはレシーブから始まったようなものなんです。当時から、相手のスパイクを上げる気持ちよさがあってレシーブが好きでした。サーブレシーブも含めて、今の自分のプレースタイルの特徴だと思っています」

自分でレシーブし、自分で決める。守備型のエースは、バレーボールにおいて要となる存在で、レシーブ、スパイク、ブロック、そしてサーブと、すべてにおいて高いレベルが求められる。髙橋藍選手の能力をもってすれば、日本を代表するエースになる日もそう遠くはないはずだ。

春からは日本体育大学に進学し、住み慣れた京都を離れ、東京での新たな生活がスタートしている。

「大学は、基本的に自主性を重んじられるというか、自分がやるという意識を高く持たなければいけないと思っていました。進学先としては、関東の大学に行きたいと思っていたこともあり、体力的な面もきちんとケアできると思ったので、日本体育大に決めました」

大学では日本大学に進んだ兄との直接対決を楽しみにしている。そして、今の目標はもちろん大学日本一だ。

「コロナ禍で、春季と秋季のリーグ戦もなくなり(秋季は従来のリーグ戦方式ではなくチームが安全に行うための新しい試合方式での開催が予定されている)12月の全日本インカレが大きな目標です。優勝を目指してみんなで取り組んでいるので、目標を達成するためにチームづくりを始めている段階です」

新しいフィールドでどんな進化した姿を見せてくれるのだろうか?

バレーボールを始めたころ、1本レシーブを上げるとうれしくてコートをぴょんぴょん飛び回っていた。そんなバレー少年が描いた夢、今はまだその途中。夢、目標を自分の右腕でつかみ取る日まで、走り続ける。