Journal

サン・クロレラの取り組みや

サポートするアスリートたちのTOPICS。

Find out about Sun Chlorella's corporate activities and sponsored athletes

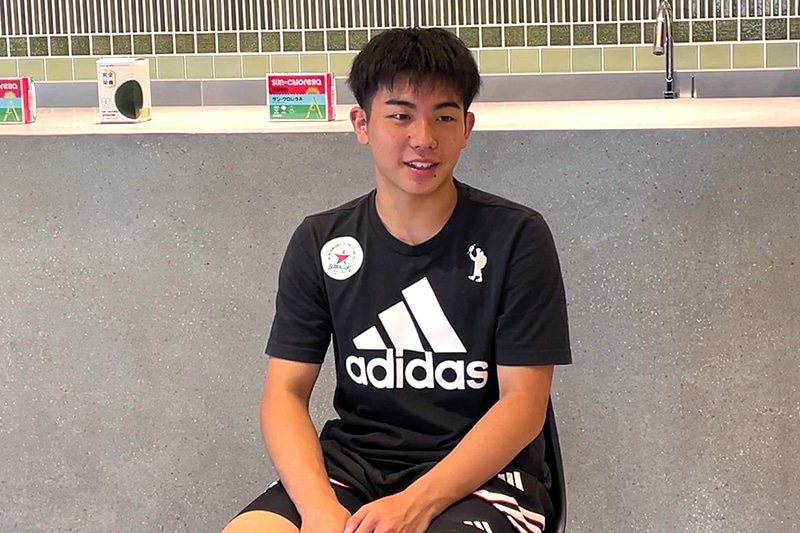

轟琉維・十返翔里・渡邊大翔

バスケットボール/東海大学男子バスケットボール部

迷いの果てに見えた光

轟琉維は、今まさに変わりつつある。

福岡第一高校からバスケットボールのエリート街道を進み、名門・東海大学シーガルスでエースガードとしての地位を築きつつある現在。だが、その歩みは、決して順風満帆だったわけではない。

「入学当初は、正直言ってきつかったですね。」

そう語る彼の声は静かだが、その裏には確かな手ごたえがあった。かつての福岡第一では、身体で感じ、直感で走り、仲間と阿吽の呼吸で得点を重ねてきた。しかし、東海では違った。練習の空気はピリつき、攻守がじっくり展開される“ハーフコート”の戦術プレーが多く、何度も細かな動きを覚える必要があり、頭を悩ませることが多かった。理詰めで崩す、緻密なシステムバスケット。慣れ親しんだ味方のスクリーンを使って抜け出す“ピック&ロール”という基本プレーだけでは、複雑な戦術には対応しきれなかった。

初年度の轟は、戸惑いと葛藤の中にいた。迷いながらパスを出し、判断が一瞬遅れる。声も出せず、試合中に自分が透明になっていくような感覚すらあったという。それでも、ひたむきにバスケに取り組んだ時間は彼を裏切らなかった。

「先輩に頼ってばかりで、余裕なんてなかった1年の頃。けど、2年、3年と試合に出るにつれて、少しずつ見えてきたものがありました。」

試合の空気に慣れ、コートに立つ時間が積み重なるごとに、プレーの輪郭がはっきりしてきた。今ではスタメンとしてチームを牽引する轟に、かつての戸惑いはもうない。

ボールを持てば、コート上の全員の動きが見えてくる。誰が味方をサポートするためのブロック(スクリーン)を仕掛けるか、誰がタイミングよくゴール方向へ走り込むか(カッティング)──。視野の広さ、判断の速さ、そして誰よりも前へと進むドライブ力。それらは、彼が東海で刻んできた時間の証であり、信頼の重みを背負う覚悟でもある。

「自分のセットコール一つで、チーム全体のテンポが変わる。だからこそ、冷静さと勇気のバランスを常に考えています。」

その言葉の節々に、自分の役割と責任を強く自覚していることがうかがえる。過剰に自分を飾ることはしない。ただ、今の自分に何ができるか。その問いを、彼は静かに、自分の中で繰り返している。

憧れを目標に変えて

彼の目は決して「現在」だけを見ているだけではない。常にその視線の先には、自分よりも上の存在がある。

「(河村)勇輝さんは、今でもずっと意識しています。」

高校、大学、そしてBリーグの強化指定選手として。轟は、誰よりも河村勇輝と同じルートを歩んできた。だが、それはあくまでもルートであって、景色はまるで違う。今の彼から見ても、その背中は「遥か遠い」と言わざるを得ない。「パスもシュートもゲームコントロールも、全部が一流です。勇輝さんは……次元が違う存在ですね。」

コートに立てば、判断の質、決断の速さ、気配の消し方、声の使い方。すべてが正確で、無駄がなく、そして恐ろしく“滑らか”だと轟は語る。その姿に、自分を重ねることはできない。それでも彼は、そこに近づこうとする。

「高校時代から、ずっと見てきました。でも、あの人のすごさを映像で理解するのと、実際に対峙するのとでは、まったく違うと思っていて。」

だからこそ、憧れで終わらせたくない。尊敬するだけでは、自分の現在地は測れない。どれだけ力の差があるとしても、自分の目で、体で、ぶつかって確かめたい。そう言い切る彼の声には、不思議なほどの冷静さがある。

「マッチアップしてみたいんです。自分がどこまで通用するのかを、あの舞台で知りたい。」

それは決して、勝ち負けの問題ではない。彼の中にあるのは、勝利よりも明確な「挑戦」への欲求。届かないとわかっていても、挑まなければ前に進めないという確信。轟琉維が本当に恐れているのは、“負けること”ではないのかもしれない。

きっと彼が怖れているのは、挑まずに終わることなのだ。

プロの流儀、意識の転換

日々の取り組みも、明らかに変わった。

「強化指定選手として活動している時に、朝から自主的にウエイトトレーニングをしているプロの皆さんの姿を見て、衝撃を受けました。誰に言われるでもなく、当たり前のようにやっている。しかも感じたことのないような熱量で。その姿を見て、自分も変わらないといけないって思ったんです。」

そう語る轟の目には、火が灯ったような強さがある。きっかけは、Bリーグ練習への参加だった。プロの現場には、プレーの技術以上に、生活そのものに「競技への覚悟」がにじんでいた。体のケア、リズムの整え方、睡眠の管理、食事……。すべてに意識が向いている。それ以来、轟の意識も変わった。

以前は「必要だとわかっていながらも、どこか後回しにしていた」というストレッチや栄養管理も、今では日課となった。とくに、身体づくりの面では「クロレラ」の存在が大きいという。

「飲んでない時の方が、身体が重いって感じるんです。あ、そうか。コンディションってこうやって作るものなんだなって。前は、なんとなく整えばいいって思ってたけど、違いました。」

自分の身体に向き合うことは、自分のプレーを磨くことでもある──。

そうした“目に見えない努力”の下地には、やはりあの3年間がある。福岡第一高校で徹底的に鍛え上げられた日々。ディフェンスをベースとした走るバスケット。練習中に手を抜けば、即座に声が飛ぶ。守れなければ、試合には出られない。その感覚が、今の彼の原動力だ。

「(福岡)第一は走って守る。東海も走って守る。似ている部分は多いけれど、大学ではさらに“頭を使わないといけない”。コース取りや位置取り、試合の流れ。より“戦術”が絡んでくる感じですね。」

今の自分があるのは、あの高校時代の積み重ねと、大学・Bリーグでの気づきが一本の線でつながっているからこそ。轟の語り口からは、バスケットボールという競技の奥深さと、それに正面から向き合う覚悟が、静かににじみ出ている。

自然体で仲間をつなぐ

現在の東海大学には、全国から選び抜かれた才能が集まっている。個性も、技術も、実績もある選手たちの中で、轟が今、信頼を寄せる後輩が一人いる。十返翔里──。

「ドライブしたときの合わせやカッティングが上手いんです。自分が動いた瞬間に、すでに翔里も動いている。言葉で合わせるんじゃなくて、感覚で噛み合うんですよね。」

そう語る彼の表情には、確かな手応えがにじむ。バスケにおける“ケミストリー”とは、簡単な言葉の共有では成り立たない。大切なのは、リズムとタイミング、そして信頼。どちらが主役で、どちらが脇役というわけではない。それぞれが状況を読み、相手の“先”をイメージしながら動くことで、はじめて成立する。

「翔里とは、プレーしていて無理に合わせる感じがないんですよ。自然とリズムが合ってる。それが、すごくやりやすい。」

そうした信頼関係は、コート外の空気にもつながっている。

「同級生とはいつも一緒にいるし、後輩も気軽に話しかけてくれる。変に壁を作る感じがないんです。自然体でいられるから、変なストレスもない。シーガルスの良さって、そういうところにあると思います。」

チームとしてのまとまりの良さ。その背景には、轟の人柄がある。リーダーであろうと、無理に背伸びはしない。それでも、必要なときには前に出る。その姿勢が、仲間からの信頼を生んでいる。

「今の4年生は少ない分、自分がもっと引っ張らないといけないって思ってます。全員がまとまるように、声をかけたり、雰囲気を見たり。そういう役割を、自分が担うべきかなと。」

大声で指示を飛ばすタイプではない。だが、自分の背中で示し、行動で周囲を動かす。そんなリーダー像が、彼の中にある。誰かに委ねるのではなく、自分が先頭に立つという意識。その静かな覚悟は、やがて次なる“目標”へとつながっていく。

頂点への渇望とその先へ

「インカレで、まだ優勝を経験していないんです。」

大学生活は、残り2年を切った。その間に必ず日本一になる──。

その言葉の奥には、単なる自己実現だけではなく、後輩たちに向けた“バトン”の意識が込められている。

「先輩たちから学んだことを、自分が後輩たちに繋ぐ。その流れを、自分の代で絶やしたくない。」

“学ぶ”と“残す”の間で、彼は静かに責任を背負っている。

積み上げてきたプレー、築き上げた関係性、試合での悔しさも、喜びも。すべてを次へつなぐために、今を全力で生きる。今年、彼は速攻(ブレイク)を多用するチームの中で、ゲームのテンポを握る役割を担っている。相手より先に攻める意識を持った“ボールプッシュ”(速い攻めの起点)、味方を活かすアシスト、そして勝負どころで沈める3Pシュート。

「今年は、自分のそういう部分に注目してもらえたら嬉しいです。どれもチームを勢いづけるプレーなので。」

己の強みを冷静に理解し、そこに自信を持つ。だが、その力を“個”の成果としてだけでなく、“チームの勝利”にどう還元できるかを常に考えている。轟琉維は、ひとりの選手でありながら、チームという“集合体”の中で生きている。彼の視線の先には、いつも誰かがいる。背中を追い続ける先輩、共に戦う仲間、未来を託す後輩たち。そして、遠くから支えてくれるファンの存在も、彼にとっては大きな原動力だ。

「毎年、インカレで悔しい思いをしてきた。応援してくれるファンの皆さんにも、悔しい思いをさせてしまっている。今年こそ、優勝して“良い思い”を届けたいです。」

そう言い切る轟琉維の足元には、今、積み重ねた日々がある。

見上げれば、遥か遠い先輩の背中。かつてはただ憧れだったその存在に、少しずつ近づいているという実感もある。だが、彼は満足しない。歩みを止めない。追いかけるために。

そして──いつか追い越すために。