Journal

サン・クロレラの取り組みや

サポートするアスリートたちのTOPICS。

Find out about Sun Chlorella's corporate activities and sponsored athletes

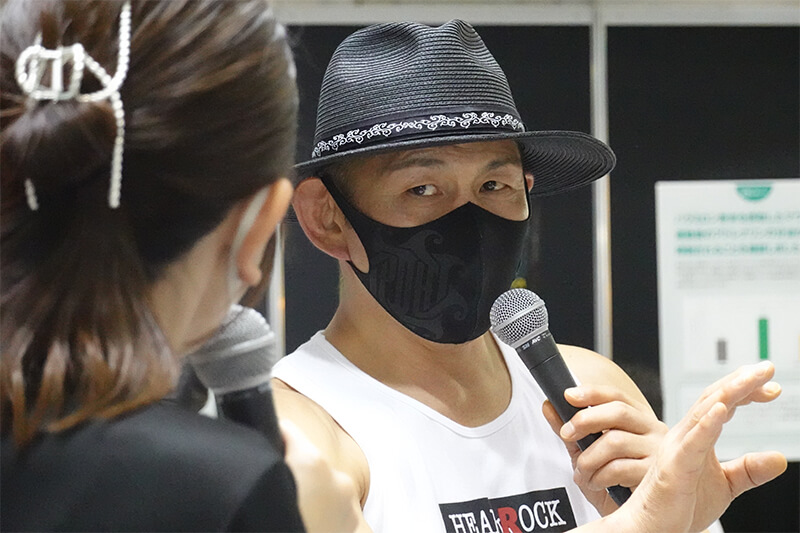

鈴木みのる/プロレスラー

仮定の話など、考えたこともない。

「もしプロレスを選んでいなかったら?」という質問をよく受けるが、そのたびに鈴木みのるは「もしなんてねぇよ」と呟く。

「過ぎたことは仕方ないじゃないですか」

矛盾を承知のうえで、そんな鈴木にあえて問うてみた。

「いま目の前に20歳の頃の自分がいたら?」

目の前に20歳の自分がいたら殴る

ある程度予想していたが、鈴木は「殴る」と即答した。

「要はあの頃の自分は縄張り争いの世界にいたので、殴ってくる人間に対しては『この野郎!』という敵対心を抱いていた」

20歳の頃の鈴木は新日本プロレスでデビューしたばかりの新人レスラーだった。同期はいない。ちょっと上には松田納(のちのエルサムライ)や飯塚高史がいる。鈴木は生意気という表現がピッタリの尖った新人だった。

「あっ、コイツの話は聞かなくていい」

上下関係が厳しい社会であっても、鈴木は平気で上の命令に背を向けた。例えば、当時新日本ではアントニオ猪木に次ぐ不動の№2の座を維持し続けていた“世界の荒鷲”坂口征二も、鈴木にとっては煙たい存在だった。「いちいち自分がやることに文句をつけていたから嫌いだったんだと思います」

でも、と鈴木は言葉を続けた。

「20代半ばで自分の会社(パンクラス)を作り、35歳でフリーとしてプロレス界に復帰した。そういう経験を経て、『ああ、なるほど。あのときはこういう理由があって叱ってくれたのか』ということがわかるようになりました」

結論。「自分でやってみないとわからない」

新人時代、鈴木にとって憬れのレスラーは藤原喜明と船木誠勝だった。理由を問うと、「単純に強いから」と切り出した。

「最初は全然歯が立たなかった(微笑)」

巡業中には大会前にリング上で必ず開催されていた、永遠に寝技の攻防が繰り広げられる藤原教室に参加する鈴木の姿を駆け出しの記者だった筆者は見かけていた。

「たぶん(彼らと)一緒にいることか楽しかったんだと思います。一緒にいるだけで強くなった気になれましたからね。昨日やられた技が今日はかからない。たったそれだけのことでも楽しかった」

リングで先輩後輩は関係ないといわれていたけど

その一方で、縦社会ならではの理不尽さにも直面した。先輩レスラーから「先輩後輩なんて関係ない。リングに上がったらぶちのめしてやれ」と教わったので、その通りにするとあとから呼び出され、「お前、先輩になんてことをするんだ!? 」とこっぴどく怒られた。鈴木は「あれは不思議なことだった」と振り返る。「そうは言うけど本当はやるなということなんですよね。日本のスポーツには自分を超える人は作らないという古くからの慣習がある。師匠超えはさせない」

ある日、待望のデビュー戦を迎える前後の出来事だったと思う。複数の先輩から頼まれ、鈴木は合宿所近くのデパートに新日本のTシャツとジャージにサンダルという軽装で買い物に行ったときにはこんな経験をした。

「それでいくつもの買い物袋を持ちながら下りのエスカレーターに乗っていたら、昇りの方に乗った山本小鉄さんとすれ違ったので、『おつかれさまでございます』と頭を下げた」

“鬼軍曹”の異名で知られる厳しいコーチだった山本から「下で待っていろ」と命令されたので、いわれるがままに待っていると、戻ってきた山本に公衆の面前でいきなりパカ~ンと引っぱたかれ、「なんて格好をしてお前はここに来ているんだ」と怒鳴られた。

大きなデパートの中で荷物をたくさん持っている少年を殴るオッサンの方がどうかしていると思ったが、「プロレスの世界で上下関係は絶対」ということもわかっていた。鈴木は「すいませんでした」と言いながら頭を下げるしかなかった。

「そう言って、やり過ごすしかなかった。だから『すいません』という言葉は相手の怒りを収めてもらう方便でしかない。なぜ謝っているのかもわからず謝っている自分がいました」

つねにアップデート。54歳の現在が一番面白い

そんな理不尽な仕打ちに耐えながら、A猪木以上のスターを目指していた。自戒を込めて鈴木は言う。

「大した努力もしていないのに、上に行きたい。それが20歳の頃の自分だった」

しっかり練習はしているように見えたが、それだけでは足りなかった?

「確かにやれることはやっていたつもりだったけど、いま思えば本当に小さな世界での話だったと思う」

いま目の前にあの頃の自分がいれば、鈴木は「小さな世界でやり切ったと言い張っているお前はまだまだ小さいんだよ」という言葉を投げかけていたと考える。

「やり切ったと思いながら、ちょいちょい手を抜き、ちょいちょい都合よく生きていた」 例えば、昭和のプロレスラーなら3000回連続でやり続けることが当たり前とみなされていたヒンズースクワットも、鈴木は「200回くらいしかやっていなかった」と思い返す。「こんな練習は必要ないと思っていましたね」

ヒザの単純な屈伸運動より、藤原や船木とスパーリングしている方が強くなる実感があった。

「人と違うこともやっているという意識もありましたね。優越感はあったし、『俺に才能がある』と勘違いしていました。勘違いはいまもしていますけど(微笑)」

本当に小さな世界から大海を知ったのはフリーのレスラーとしてプロレス界に復帰したときだった。それまで水が飲みたいと後輩や会社の人間にいえば、すぐ用意してもらえた。「小さな世界で成り上がってしまったので、自分では何をしなくてもよかった。自分が住む世界から外れたものに対しては言い訳も通用しましたね」

しかしフリーになったら、まわりにあれこれやってくれる者はいない。

「水がないと思えば、自分で捜しにいくしかなかった」

新日本、新生UWF、藤原組、そしてパンクラス。振り返ってみれば、所属した団体全てが小さな世界だった。ひとりぼっちになったら、小さな社会だけで通用した特権意識は木っ端みじんに吹き飛んだ。その代わり目の前には今まで見たこともないような大海が広がっていた。

「自分が強くなったとかは小さい世界にいたときの方が感じていましたね。いまはそれどころではない。(そういうことは)どうでもいい」

ちょうど50歳のとき、サン・クロレラと出会うイベントに出席した。鈴木は「正直、それ以降が人生の中で一番面白い」と打ち明ける。「いまは鈴木みのる史上最高ですよ。どんどんアップデートしている」

最近は何歳まで現役を続けるんですか?という質問をよく受けるが、鈴木の答えは決まっている。「高校時代に甲子園に行った人は死ぬまで『昔、俺は高校野球をやっていてさ』と死ぬまで語り続ける。人生のピークはそこなんですよ。でも俺のそれはいまなので」 100歳になっても、アップデートし続けた自分でリングに立ち続けていたい。鈴木は本気でそう思っている。

54歳になっても人生自分勝手

「昨日より今日の方が少しでも強くなれたらいいという言葉は嘘です」